Die 68er: Kurzer Sommer, lange Wirkung – 2008

Historisches Museum Frankfurt am Main

Als Beitrag zur heutigen politischen und gesellschaftlichen Selbstreflexion bietet die Ausstellung einen Rückblick auf das bewegte Jahr 1968 und diskutiert die seitherigen Veränderungen.

Mit der Ausstellung «Kurzer Sommer, lange Wirkung» über die Jugendbewegungen rund um den Sommer 68 feiert das Berner Ausstellungsbüro Palma3 im deutschen Frankfurt seinen bisher grössten Erfolg: Die Ausstellung im Historischen Museum in Frankfurt am Main ist die bedeutendste Ausstellung zu dem Thema im deutschsprachm deutschsprachigen Raum. Sie ist auch die einzige, die versucht, die Bewegung in einen historischen Diskurs einzuordnen.

68 Fragen an die 68er heute

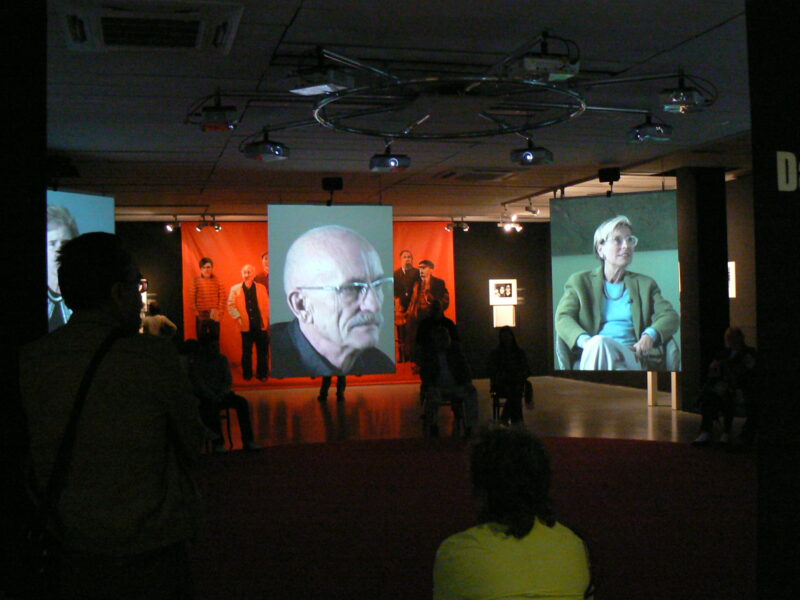

Die Ausstellung eröffnen acht Personen, die 1968 aktiv miterlebt haben. Sie treffen sich im Jahr 2008 zu einem virtuellen Gespräch in einer Videoinstallation, tauschen überlegte, emotionale, ja hitzige Argumente aus, reflektieren die damaligen Ereignisse und deren aktuelle Auswirkungen.

Im Zentrum der Videoinstallation steht die Polyphonie der Meinungen und der Lebenserinnerungen. Im Gesprächsfluss wird die vielschichtige Erinnerungskultur der 68er sichtbar, die auf die (kultur-)historische Ausstellung einstimmt.

Unter den Talaren Muff von tausend Jahren – Bildung

Die wichtigsten Zentren der bundesdeutschen 68er Bewegung waren die Universitäten. Die als verkrustet kritisierten universitären Lehrformen und -inhalte sollten durch zahlreiche so genannte Aktionen aufgebrochen und umgestaltet werden. Dabei war eines der wichtigsten Ziele die Enthierarchisierung der Universität und die Öffnung des Zugangs zu Wissensressourcen für weite Bevölkerungsschichten. Das elitäre, vermeintlich «wertfreie» Bildungsverständnis sollte durch eine offenere, stärker politisierte Diskussionskultur ersetzt werden.

Der Ausstellungsraum zeigt die angeheizte Stimmung an den Universitäten, in welcher Vorlesungen «gesprengt», Gegenseminare organisiert, Transparente geschrieben sowie sogar Rektorate besetzt wurden.

Das Private ist politisch – Kommune und Wohngemeinschaft

Die Idee der Kommune entstand als Gegenreaktion auf das als zu eng und zu abgeschlossen empfundene Konzept der bürgerlichen Kleinfamilie und den damit verbundenen Prinzipien von Ordnung, Hierarchie und Sauberkeit. Die Kommune dagegen sollte die politische Dimension des Privaten ins Recht setzen, etwa durch eine ausgeprägte Diskussionskultur.

Wichtiges Movens dieser neuen Wohn- und Lebensform war die Sehnsucht nach einem realen, nicht entfremdeten Leben, nach authentischen Erfahrungen. Neben der berühmten Berliner Kommune I, die sich durch ihren skandalisierenden Lebensstil häufig bewusst in die Massenmedien gespielt hat, werden auch weniger bekannte Beispiele vorgestellt.

Mein Bauch gehört mir – Geschlechterrollen

Mit 1968 wurden die traditionellen Geschlechterrollen von Frau und Mann brüchig. Die neu entstehende Frauenbewegung stellte ihre kulturelle Prägung in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte. Der Kampf um die Abschaffung des § 218 des Strafgesetzbuches (Verbot des Schwangerschaftsabbruchs) richtete sich gegen Männerherrschaft und betonte die Selbstbestimmung und Selbstorganisation als Frauen.

Das Bestimmungsrecht über den eigenen Körper bildete zugleich eine der markantesten Forderungen der gesamten 68er Bewegung. Die Befreiung von tradierten Normen, vor allem der Tabuisierung und Diskriminierung der Sexualität ausserhalb von Ehe und Fortpflanzung, bildete den Angelpunkt der «sexuellen Befreiung». Sie schloss den Kampf um die Abschaffung des § 175 und der Diskriminierung der Homosexualität ein. Die «sexuelle Befreiung» als Befreiung von gesellschaftlich und kulturell zugeschriebenen Geschlechterrollen geriet zum Kernstück gesellschaftlicher und politischer Emanzipation.

Die zweite Schuld – Auseinandersetzung mit der Vergangenheit

Die vorrangig von der ersten Nachkriegsgeneration getragene Bewegung der 68er war im Kern eine Rebellion gegen die Elterngeneration. Deren aktive Beteiligung, ihr Mitläufertum und ihre Wegsehmentalität im Nationalsozialismus wurden ebenso wie die Verdrängungspolitik im Nachkriegsdeutschland zum Zentrum der Vorwürfe.

Zugleich haben die 68er in ihren starken antiamerikanischen und gelegentlichen antizionistischen Tendenzen auch unbewusst Ressentiments ihrer Elterngeneration tradiert. In diesem Raum wird das komplexe Verhältnis der 68er zur nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands differenziert thematisiert.

Dschungelkampf und Stadtguerilla – Internationale Solidarität

Die sozialen Bewegungen um 1968 waren ein internationales Phänomen. Medial vermittelt fanden die unterschiedlichen Aufbrüche von Berkeley, Mexiko, Paris, Frankfurt, Tokio oder Prag in einer frappierenden «Gleichzeitigkeit» statt. Antiimperialistische Solidaritätsbekundungen mit der «Dritten Welt» oder mit Opfern der Diktaturen in Griechenland oder Spanien waren an der Tagesordnung. Insbesondere aber die Demonstrationen gegen den Vietnam-Krieg schienen Ausdruck einer sich formierenden politischen Subkultur.

Inwiefern aber zeugen die hohen Auflagen von Frantz Fanons postkolonialer Anklageschrift «Die Verdammten dieser Erde» oder Rudi Dutschkes Verehrung für Che Guevara wirklich von einer internationalen Gegenkultur, die Blockgrenzen und Nord-Süd-Gefälle überschritt?

Mehr Demokratie wagen – Mitbestimmung

Auf wirtschaftlicher Ebene wurde mit dem Aufbau partizipativer Modelle eine Intervention in die Marktwirtschaft lanciert, um dadurch das Wirtschaftssystem von Grund auf neu zu gestalten.

Die Ansätze, die Revolution in die Betriebe zu tragen, hatten indes meist nicht lange Bestand. Joschka Fischer wurde nach wenigen Wochen bei Opel in Rüsselsheim gekündigt, der Kabarettist Matthias Beltz blieb immerhin von 1971 bis 1977.

Exemplarisch wird in diesem Raum die Entstehung von Genossenschaften (Verlage, Druckereien, Bars, Handwerksbetriebe), der Lektorenaufstand bei Suhrkamp und die Bildung von Regieteams an zahlreichen deutschen Theatern (zum Beispiel um Peter Stein) dokumentiert.

Macht kaputt, was Euch kaputt macht! – Aktionsformen und Gewaltfrage

Der Protest der 68er war immer mit der Frage nach der Legitimität seiner Mittel verknüpft. Im Zentrum stand dabei auch die Diskussion um «strukturelle» bzw. von Staat eingesetzte «Gewalt», gegen die es sich zu wehren galt. Insbesondere der Anspruch auf den Umsturz der Gesellschaft war mit legalen, demokratischen Mitteln kaum einzulösen. Innerhalb der 68er Bewegung wurde daher die Frage nach dem Einsatz von Gewalt zunächst gegen Sachen, mit der Eskalierung zunehmend auch gegen Menschen intensiv verhandelt.

Neben dem breiten Spektrum der etwa aus der Arbeiterbewegung oder amerikanischen Bürgerrechtsbewegung wiederentdeckten oder spontan entwickelten Aktionsformen werden die Entwicklung und der Eskalierungsprozess der RAF, die sympathisierenden, ambivalenten und ablehnenden Haltungen dargestellt.

Die Phantasie an die Macht – Alltagskultur

Auf kulturellem Gebiet setzte mit 1968 ein tief greifender Wandel ein. In der Musik wurden die Vorbilder Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joan Baez, Bob Dylan und viele andere von der deutschen Jugend bewundert und auch häufig kopiert.

Der neue, wildere Lebensstil, der im Gegensatz zu den alten Schlagern und Knigge-Vorstellungen der Eltern stand, übte auf die Jugend eine grosse Faszination aus. Seinen Ausdruck fand dieser Stil auch in der Mode, den Frisuren, der Reisekultur und nicht zuletzt in veränderten Sprachstilen, in denen Begriffe der inneren Befindlichkeit und der gemeinsamen Problemlösung dominierten.

Spiesserhölle Die Feindbilder der 68er

Ein wichtiger Bezugspunkt der 68er war die deutsche Nachkriegsgesellschaft, insbesondere deren Restaurationsbestrebungen («Wir sind wieder wer»), gegen die sie sich abgrenzten. Dieses Feindbild wurde Teil ihrer Revolutionsrhetorik. Im Zentrum dieser negativen Kontrastfolie der 68er standen die Erfahrung von kleinbürgerlicher Enge und dem Rückzug ins Private, Statusstreben bei gleichzeitiger Vergangenheitsverdrängung, patriarchaler und hierarchischer Gesellschaftsstruktur sowie körperlicher wie geistiger Unfreiheit. An diesen Reibungsflächen entzündete sich die Jugendbewegung, die nach gesellschaftlichem Wandel strebte.

Der Titel «Spiesserhölle» deutet bereits an, dass der Raum die Negativprojektionen der 68er versammelt. Er repräsentiert also weniger ein Abbild der deutschen Nachkriegsgesellschaft als vielmehr die überzeichnete Kritik der 68er an ihren Eltern, von denen sie sich um so wirksamer absetzen konnten.